TRABAJOS DE MENDEL

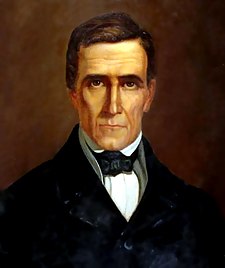

Gregor Johann Mendel nacido el 20 de julio de 1822 –y muriendo el 6 de enero de 1884, fue un monje agustino católico

y naturalista nacido

en Heinzendorf, Austria (actual Hynčice, distrito Nový

Jičín en República

Checa) que describió, por medio de los trabajos que llevó a cabo con

diferentes variedades del guisante o arveja (Pisum sativum),

las hoy llamadas leyes

de Mendel que rigen la herencia genética.

Los primeros trabajos en genética fueron realizados por Mendel. Inicialmente

realizó cruces de semillas, las cuales se particularizaron por salir de

diferentes estilos y algunas de su misma forma. En sus resultados encontró

caracteres como los dominantes que se caracterizan por determinar el efecto de

un gen y los recesivos por no tener efecto genético (dígase, expresión) sobre

un fenotipo heterocigótico.

Su

trabajo no fue valorado cuando lo publicó en el año 1866. Hugo de Vries, botánico neerlandés, Carl Correns y Erich

von Tschermak redescubrieron por separado las leyes de Mendel

en el año 1900.

Mendel inició sus

experimentos eligiendo dos plantas de guisantes que diferían en un carácter,

cruzó una variedad de planta que producía semillas amarillas con otra que

producía semillas verdes; estas plantas forman la llamada generación parental (P).

Como resultado de este cruce se produjeron plantas que producían

nada más que semillas amarillas, repitió los cruces con otras plantas de

guisante que diferían en otros caracteres y el resultado era el mismo, se

producía un carácter de los dos en la generación filial. Al carácter que

aparecía le llamo carácter

dominante y al que no, carácter

recesivo. En este caso, el color amarillo es uno de los caracteres

dominantes, mientras que el color verde es uno de los caracteres recesivos.

Las plantas obtenidas de la generación parental se denominan en conjunto primera

generación filial (F1).

Mendel dejó que se autofecundaran las plantas de la primera

generación filial y obtuvo la llamada segunda generación filial (F2),

compuesta por plantas que producían semillas amarillas y por plantas que

producían semillas verdes en una proporción 3:1 (3 de semillas amarillas y 1 de

semillas verdes). Repitió el experimento con otros caracteres diferenciados y

obtuvo resultados similares en una proporción 3:1.

A partir de esta experiencia, formuló las dos primeras leyes.

PRIMERAS 2 LEYES DE MENDEL

Primera Ley de Mendel: Ley de la uniformidad

Establece que si se

cruzan dos razas puras para un determinado carácter, los descendientes de la

primera generación serán todos iguales entre sí fenotípica y genotípicamente, e

iguales fenotípicamente a uno de los progenitores (de genotipo dominante), independientemente

de la dirección del cruzamiento.

Establece que si se

cruzan dos razas puras para un determinado carácter, los descendientes de la

primera generación serán todos iguales entre sí fenotípica y genotípicamente, e

iguales fenotípicamente a uno de los progenitores (de genotipo dominante), independientemente

de la dirección del cruzamiento.

Segunda Ley de Mendel:

Ley de la segregación

Conocida también, en

ocasiones como la primera Ley de Mendel, de la segregación equitativa o

disyunción de los alelos. Esta ley establece que durante la formación de los

gametos, cada alelo de un par se separa del otro miembro para determinar la

constitución genética del gameto filial. Es muy habitual representar las

posibilidades de hibridación mediante un cuadro de Punnett.

Mendel obtuvo esta ley al

cruzar diferentes variedades de individuos heterocigotos (diploides con dos variantes alélicas

del mismo gen: Aa), y pudo observar en sus experimentos que obtenía muchos

guisantes con características de piel amarilla y otros (menos) con

características de piel verde, comprobó que la proporción era de 3:4 de color

amarilla y 1:4 de color verde (3:1).

Mendel obtuvo esta ley al

cruzar diferentes variedades de individuos heterocigotos (diploides con dos variantes alélicas

del mismo gen: Aa), y pudo observar en sus experimentos que obtenía muchos

guisantes con características de piel amarilla y otros (menos) con

características de piel verde, comprobó que la proporción era de 3:4 de color

amarilla y 1:4 de color verde (3:1).

Según la interpretación

actual, los dos alelos, que codifican para cada característica, son segregados

durante la producción de gametos mediante

una división celular meiótica. Esto significa que cada gameto va a contener un

solo alelo para cada gen. Lo cual permite que los alelos materno y paterno se

combinen en el descendiente, asegurando la variación.

Para cada característica,

un organismo hereda dos alelos, uno de cada pariente. Esto significa que en las

células somáticas, un alelo proviene de la madre y otro del padre. Éstos pueden

ser homocigotos o heterocigotos.

En palabras del propio

Mendel .

MENDEL EN LA APICULTURA

Un aspecto no muy conocido de su vida

fue que se dedicó durante los últimos 10 años de su vida a la apicultura. Mendel

reconoce que las abejas resultaron

un modelo de investigación frustrante. Es probable que el experimento realizado

con abejas fuera guiado para confirmar la teoría de la herencia.

Uno puede presumir que en 1854 Mendel

discute en Silesia con

los apicultores la hipótesis de Jan Dzierzon que enuncia que las reinas infértiles

o los huevos que no son fecundados por esperma de los machos producen zánganos,

produciéndose reproducción

sexual en las hembras

y reproducción

asexualen los machos o zánganos. A este proceso Jan Dzierzon lo denominó partenogénesis.

La teoría de Dzierzon fue

confirmada por hibridación,

si bien el cruce de abejas es difícil, pues durante el vuelo nupcial de la

reina no debe haber zánganos extraños. Por ello, Mendel construyó una jaula de

tejido de cuatro metros de largo y cuatro de alto, situando la colmena en el

exterior de ella, para lograr el objetivo deseado que era realizar los cruces

necesarios para lograr los híbridos de diferentes razas de abejas. Pero la teoría de Dzierzon no se

confirmó en vida de Mendel. Seguramente lo que Mendel pretendía era probar la

segregación de caracteres genéticos.

El director de la

Sociedad de Apicultura de Brünn (Brno), Ziwansky, proveyó diferentes razas de

abejas de la especie Apis mellifera:

italianas (Apis mellifera ligustica), carniolas (Apis

mellifera carnica), egipcias y chipriotas, que los apicultores locales

reproducían. Las chipriotas fueron obtenidas directamente de Chipre por el

conde Kolowrat. Algunas de las abejas con diferencias de colores fueron

obtenidas de Pernambuco

(estado) (Brasil),

incluidos algunos especímenes de Sudamérica. Estos fueron enviados por el

profesor Macowsky a Mendel y eran abejas de la especie Trigona lineata, melipónidos o abejas sin

aguijón, criadas durante dos años sucesivos.

Mendel fue un activo

miembro de la Sociedad de Apicultura de Brünn (Brno) y en 1871 fue

nombrado presidente de la misma. Entre el 12 y el 14 de septiembre de 1871,

Mendel y Ziwansky fueron delegados por la Asociación de Apicultura de Brünn

(Brno) al Congreso de Apicultura en lengua germana a desarrollarse en Kiel. En 1873 Mendel

declinó la presidencia y en 1874 fue

reelecto, pero por circunstancias personales privadas indicó que le resultaba

imposible ocupar el cargo. En 1877 se

afirma, en Honigbienen (la revista de la Asociación), que el

prelado de las abejas poseía 36 colmenas. Pero en realidad el interés

biológico de Mendel residía en la relación que tienen las abejas con las

flores.

BIBLIOGRAFÍA

§ Mendel, Gregor. Experiments in

plant hybridization. (1865). Read at the February 8th, and

March 8th, 1865, meetings of the Brünn Natural History Society (Original

en alemán: Mendel, Gregor. 1866. Versuche über Plflanzenhybriden. Verhandlungen

des naturforschenden Vereines in Brünn, Bd. IV für das Jahr 1865,

Abhandlungen, 3–47.)

§ Griffiths, A.J.F.;

S.R. Wessler; R.C. Lewontin & S.B. Carrol (2008). Introducción al

análisis genético. 9th edición. McGraw-Hill Interamericana.

§ Alberts, Bray,

Hopkin, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter. Introducción a la

Biología Celular. Editorial Médica Panamericana.